Je m'informe

Comment accéder à vos données personnelles, les rectifier, les supprimer ?

J'agis

Comment faire valoir vos droits sur vos données ou agir en cas de problème ?

J'ai besoin d'aide

Vous recherchez une information ? Retrouvez les questions les plus fréquemment posées.

La CNIL poursuit son action auprès des jeunes publics en mettant à disposition des 10-15 ans FantomApp. Cette application mobile est conçue pour…

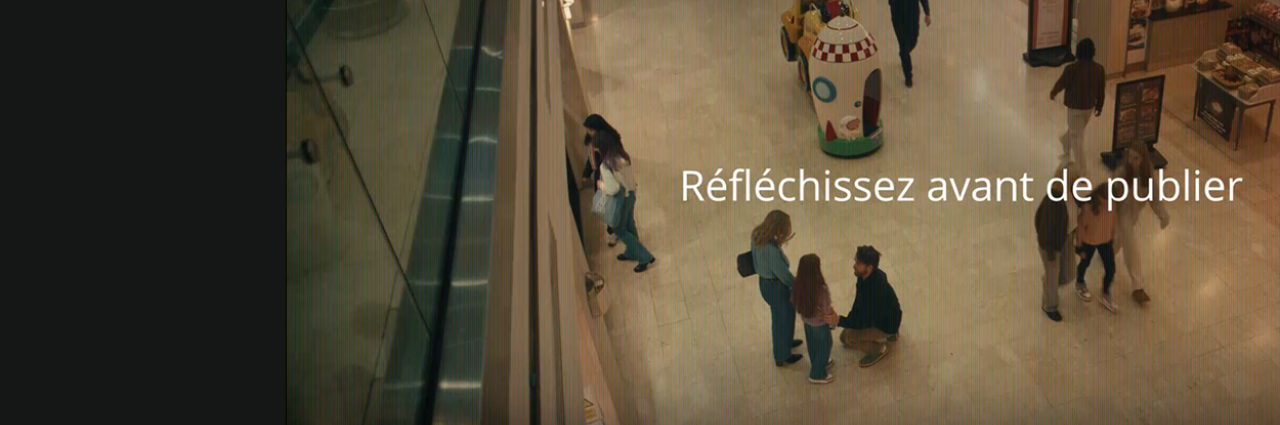

La publication de photos et de vidéos de mineurs sur les réseaux sociaux (ou sharenting) pose la question de la responsabilité des parents. Elle a…

Pour communiquer, nous orienter, faire nos achats, nous divertir ou suivre notre santé, les applications mobiles accèdent à de nombreuses données…

Actualités

Publié le 03/02/2026

Publié le 02/02/2026

Publié le 29/01/2026